自律神経を整える鍼灸治療|

その効果とは?

施術から記事を探す

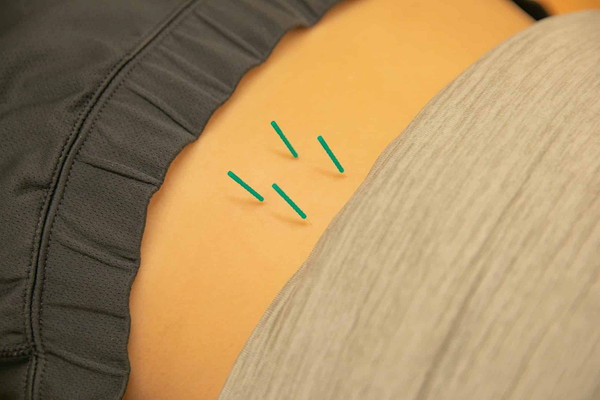

鍼灸

自律神経の乱れは、日常生活にさまざまな不調をもたらします。

本記事では、自律神経の役割やバランスが崩れる原因、そして鍼灸施術による調整方法とその効果について詳しく解説します。

自律神経とは?

役割と機能

自律神経は、私たちの意識とは関係なく身体の働きをコントロールする神経系で、「交感神経」と「副交感神経」の2種類があります。

これらがバランスよく機能することで、体調が整い、健康を維持できます。

●自律神経の役割

1. 体内環境の調整

交感神経と副交感神経がバランスをとることにより、体温や血圧、心拍数、呼吸、消化などを自動で調節し、身体の状態を一定に保ちます。

暑いと汗をかいて体温を下げたり、寒いと血管を収縮させて体温を維持したりするのも自律神経の働きです。

2. 交感神経:活動モードのスイッチ

交感神経は、緊張やストレスを感じたときに優位になり、身体を「戦闘モード」にします。

心拍数や血圧を上げ、筋肉を活性化させることで、素早く行動できるようになります。

たとえば、スポーツをするときやプレゼン前の緊張時に働くのがこの神経です。

3. 副交感神経:リラックス&回復モード

副交感神経は、休息や睡眠時に優位になり、身体をリラックスさせて回復を促します。

心拍数を下げたり、消化を活発にしたりして、エネルギーを蓄える働きがあります。

お風呂に入ったり、深呼吸をしたりすると、副交感神経が優位になりやすくなります。

この2つの神経はシーソーのように働き、バランスが取れていると快適に過ごせます。

しかし、ストレスや不規則な生活が続くと、自律神経のバランスが崩れ不眠や疲労、胃腸の不調などが起こりやすくなります。

日常生活で意識的にリラックスする時間を作ることが、自律神経を整えるポイントになります。

自律神経失調症の症状

特定の病気というよりも、ストレスや生活習慣の乱れが引き金となって発症することが多く、症状の現れ方には個人差があります。

先程も触れた通り、自律神経は全身の機能をコントロールしているため、不調は多岐にわたります。

●身体の不調

• 慢性的な疲れ

(十分休んでも疲労感が抜けない)

• めまい・ふらつき

(血圧の調整機能が乱れる)

• 頭痛や肩こり

(血流の悪化による)

• 動悸・息切れ

(交感神経が過剰に働く)

• 手足の冷え・ほてり

(体温調節がうまくいかない)

• 胃腸の不調

(消化機能の低下で便秘や下痢になりやすい)

• 不眠などの睡眠の質低下

(寝つきが悪い、途中で目が覚める)

●精神的な不調

• 情緒不安定

(些細なことでイライラしたり、不安になる)

• 気分の落ち込み

(何もやる気が起きない、気分が沈む)

• 集中力の低下

(考えがまとまらない、物事を覚えにくくなる)

原因

考えられる原因として

1. ストレスの影響

(仕事・家庭・人間関係の悩みなど)

2. 生活リズムの乱れ

(夜更かし、不規則な食事など)

3. ホルモンバランスの変化

(更年期や月経前の影響)

4. 天候や気圧の変化

(季節の変わり目や台風による影響)

5. 運動不足や過労

(適度な活動がないと自律神経が乱れやすい)

これらは、あくまで「考えられる原因」なので原因不明な場合も多くあります。

鍼灸と自律神経の関係

鍼灸の基本的な効果

鍼灸は、身体のツボを刺激して気血(エネルギーと血液)の流れを整え、自己回復力を高める施術法です。

薬に頼らずに症状を和らげる方法で特にストレスや生活習慣の乱れが原因で起こる自律神経の不調に効果が期待できます。

自律神経の調整における鍼灸の役割

1. 交感神経と副交感神経の調整

鍼の刺激が脳や神経系に作用し、過剰に働いている交感神経を抑え副交感神経を活性化させます。

これは、鍼灸理論として学問となっており、エビデンスが確立されております。

自律神経失調症で多い、交感神経優位な状態を和らげる働きが高いと言えます。

2. 血流の改善

ツボを刺激することで血流が良くなり、冷えや肩こり、頭痛などの症状が和らぎます。

また、血流改善する事により体温調節がスムーズになり、手足の冷えやのぼせの改善につながります。

3. ストレス軽減・ホルモンバランスの調整

鍼灸治療で副交感神経を優位に働き、心身の緊張をほぐします。

自律神経が整うことでホルモンバランスが改善し、気分の落ち込みや不安感が軽減が期待できます。

鍼灸治療による症状の改善例

① 慢性的な疲労と睡眠の質が向上したケース

【症状】

• 30代女性、デスクワーク中心の生活

• 常に疲れを感じ、朝起きるのがつらい

• 夜中に何度も目が覚め、熟睡できない

• 仕事のストレスが強く、リラックスしづらい

【施術内容】

• 百会(ひゃくえ)・神門(しんもん)

→ 精神的な緊張を緩和

• 三陰交(さんいんこう)

→ 自律神経の調整・血流の改善

• 足三里(あしさんり)

→ 胃腸の働きを整え、消化器疾患にアプローチ

【結果】

• 2週間で夜の目覚めが減少し、朝の倦怠感が軽減

• 1か月後、日中の集中力が上がり疲れにくくなる

• 3か月後、ストレスを感じにくくなり気持ちが安定

② 動悸やめまいが改善したケース

【症状】

• 40代男性、IT関連の仕事

• 突然の動悸や息苦しさがあり、病院の検査では異常なし(不定愁訴)

• 朝の通勤中にふらつくことが多い

【施術内容】

• 内関(ないかん)・合谷(ごうこく)

→ 動悸やストレス緩和

• 太衝(たいしょう)

→ 交感神経の過剰な興奮を抑える

• 関元(かんげん)

→ 体力回復を促進

【結果】

• 1か月目で動悸の頻度が減少

• 2か月後、通勤時の息苦しさが大幅に改善

• 3か月後にはめまいがほぼ消え、仕事にも集中できるように

③ 冷えや肩こり、疲労感が軽減したケース

【症状】

• 50代女性、家事と仕事を両立

• 1年中手足の冷えが気になり、夏でも靴下が手放せない

• 肩こりがひどく、頻繁に頭痛が発生

【施術内容】

• 三陰交(さんいんこう)・太谿(たいけい)

→ 血流を促し冷えを改善

• 風池(ふうち)・肩井(けんせい)

→ 肩こりと頭痛の緩和

• 脾兪(ひゆ)・腎兪(じんゆ)

→ 気血エネルギーの巡りを整える

【結果】

• 1か月後、冷えが和らぎ、睡眠の質が向上

• 2か月目には肩こりの頻度が減少

• 3か月後、頭痛がほとんどなくなり、QOLの改善、体力の回復を実感

④ ストレスによる胃腸の不調が改善したケース

【症状】

• 20代男性、大学生

• 緊張すると胃が痛くなり、食欲が低下

• 朝に下痢しやすく、外出が不安

【施術内容】

• 中脘(ちゅうかん)・足三里(あしさんり)

→ 消化機能を整える

• 内関(ないかん)

→ ストレスによる胃の不調を緩和

• 神門(しんもん)

→ リラックス作用を高める

【結果】

• 2週間で胃の痛みが軽減し、食欲が回復

• 1か月後、朝の不調が改善し、下痢の回数が減少

• 3か月後、ストレスがかかっても胃痛が起こりにくくなり、日常生活が快適に

自律神経失調症の施術法

としての鍼灸

施術方法

当院の自律神経失調症へのアプローチは、鍼灸以外の施術法も駆使してあらゆるアプローチを行います。

鍼灸院では、ただ鍼灸治療を施して様子を見る場合がほとんどですが、当院は、鍼灸院と整骨院を併設しております。

鍼灸治療だけではなく、整骨院で使用する、物理療法なども取り入れてより効果的にアプローチしていきます。

1.物理療法(立体動態波による自律神経調整)

立体動態波とは、別名3D干渉波というもので、古くからある干渉波の中でも1番新しい世代の電気刺激療法です。

1つ目の電極を第7頸椎と胸腰椎移行部を対に、もう片方の電極を手首に挟み、電流を流す事により、自律神経の調整、血流の改善が期待できます。

こちらもエビデンスが確立されている効果的な施術法です。

2.良導絡(りょうどうらく)による施術

良導絡(りょうどうらく)とは中医学から分岐し、日本で独自の発展をした経絡(けいらく)理論をもとにして、医学博士である中谷義雄先生が提唱および創始された生体電気測定法および治療法です。

東洋医学の考え方をベースにしながら、西洋医学の生体の電気的性質を利用して鍼に電気を流して施術を行うものとなります。

別名、良導絡自律神経調整療法と言いその名の通り自律神経の調整、自律神経失調症にもちいます。

こちらも明確なエビデンスが確立されています。

必要な施術回数の目安

当院での自律神経へのアプローチは、週1〜2回を3ヶ月程度経過をみながら行なっていきます。

多くの方は、1〜3ヶ月で身体の変化を実感なされます。

施術中の好転反応とその理解

鍼灸治療の特徴として好転反応というものがあります。

これは身体が回復する過程で、一時的に現れる不快な症状のことを指します。

これは、身体が改善に向かう途中で起こる正常な反応で、西洋医学でいう副反応と近いと考えます。

多くの場合、施術期間中長く苦しむという事はなく一時的なもので次第に消えていきます。

自律神経を整えるための生活習慣

生活習慣の向上、QOLの向上が自律神経やメンタルの健康に不可欠です。

以下に記載する事は誰もがわかるような事ですが、改めて心に留めるために一読頂ければと思います。

1. 生活リズムを一定にする

•朝は日の光を浴びる

(体内時計がリセットされ、スムーズに目覚める)

•就寝・起床時間をそろえる

(睡眠の質を高め、自律神経を安定させる)

•朝食をしっかりとる

(胃腸を刺激し、副交感神経を活性化)

2. 良質な睡眠を確保する

•寝る前のスマホ・PC使用を控える

(ブルーライトが脳を刺激し、寝つきが悪くなる)

•就寝前はリラックス時間を作る

(ぬるめのお風呂やストレッチが効果的)

•寝室の環境を整える

(暗めの照明・静かな空間を意識する)

3. バランスの取れた食事を意識する

•ゆっくりよく噛んで食べる

(消化を助け、リラックス効果を高める)

•神経を整える栄養素を摂る

•ビタミンB群

(玄米、豚肉)

•マグネシウム

(ナッツ、海藻類)

•トリプトファン

(バナナ、乳製品)

•カフェインやアルコールを控えめに

(過剰摂取は交感神経を刺激しやすい)

4. 適度な運動を取り入れる

•軽めの有酸素運動が効果的

(ウォーキングやストレッチなど)

•深い呼吸を意識しながら動く

(副交感神経が活性化しやすい)

•過度な運動は控える

(強すぎる刺激はストレスになる)

5. 呼吸を整える

•腹式呼吸を意識する

(ゆっくりお腹を膨らませながら吸い、長めに吐く)

•4-7-8呼吸法を試す

(4秒吸う→7秒止める→8秒かけて吐く)

ストレス管理とリラックスの重要性

ストレスをうまく発散しましょう。

• 好きなことをする時間を作る

(趣味や音楽、アロマなどでリラックス)

• 深呼吸や瞑想を取り入れる

(副交感神経が優位になり、心が落ち着く)

• たくさん笑う

(笑うことでリラックス効果が高まる)

ここまで記載した健康的な生活習慣が何より自律神経を考える上で重要だと思います。

それでも自律神経失調症や原因のわからない身体の不調(不定愁訴)にお悩みであれば、是非当院へご相談下さい。